「属性付き2次元グラフ: 図式言語の基本」において、図式、形状、テンプレートについて説明しました。次のように述べました。

- 形状と図式は違う概念である。

- テンプレートは、特別な場合として形状も図式も含む一般的概念である。

ところが次も言えます。

- テンプレートは、とある形状の図式である。

そうなると、図式とテンプレートは、お互いに相手を飲み込もうとする関係になります。

- 図式は、テンプレートの特別な例である。テンプレートは図式を飲み込む。

- テンプレートは、図式の特別な例である。図式はテンプレートを飲み込む。

これは循環的構造ですが、循環を展開すると、次のような無限階層になります。

- 図式を一般化してテンプレートを考える。

- テンプレートは図式だ。

- 図式を一般化してテンプレートを考える。

- テンプレートは図式だ。

- 図式を一般化してテンプレートを考える。

- ‥‥(繰り返し)

階層をいくらでも登れますが、同じ状況が繰り返し現れます。メタレベルへと階層を登ったのだけど、そこで見える景色は以前と同じ、という不気味な状況なんです。$`\newcommand{\cat}[1]{\mathcal{#1}}

\newcommand{\mbf}[1]{\mathbf{#1}}

\newcommand{\mrm}[1]{\mathrm{#1}}

\newcommand{\msc}[1]{\mathscr{#1}}

\newcommand{\In}{\text{ in }}

%\newcommand{\twoto}{\Rightarrow }

%\newcommand{\op}{\mathrm{op} }

\newcommand{\id}{\mathrm{id}}

%\newcommand{\u}[1]{\underline{#1}}

%\newcommand{\o}[1]{\overline{#1}}

%\newcommand{\hyp}{ \text{-} }

%\newcommand{\Iff}{ \Leftrightarrow }

%\newcommand{\Imp}{ \Rightarrow }

\newcommand{\incto}{\hookrightarrow }

\newcommand{\fibto}{\twoheadrightarrow}

%\newcommand{\SWArrow}{\style{display: inline-block; transform: rotate(-45deg)}{\Leftarrow} }

\newcommand{\T}[1]{\text{#1}}

`$

内容:

形状・図式・テンプレートを定義する形状

「コラージュ図式: 圏論的判断計算の主要な道具」で問題図式〈コラージュ図式テンプレート〉と解図式を説明するために図式を使っています。

問題図式を説明する図式:

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{S_\mrm{giv}} \ar@{~>}[dr]^{G} \ar@{_{(}->}[dd]_S

&{}

\\

{}

&{\msc{T}}

\\

{S_\mrm{tot}}

&{}

}

`$

解図式を説明する図式:

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{S_\mrm{giv}} \ar@{~>}[dr]^{G} \ar@{_{(}->}[dd]_S

\ar@{}@/^1.5pc/[dd]|{\text{comm.}}

&{}

\\

{}

&{\msc{T}}

\\

{S_\mrm{tot}} \ar@{~>}[ur]_{E}

&{}

}

`$

ラベルをすべて削除して、形状〈shape〉を表わす頂点は黒丸、ターゲット・ドクトリンを表わす頂点はダイヤモンド形にします。

問題図式の図式の形状:

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{\bullet} \ar@{~>}[dr] \ar@{_{(}->}[dd]

&{}

\\

{}

&{\diamond}

\\

{\bullet }

&{}

}

`$

解図式の図式の形状:

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{\bullet} \ar@{~>}[dr] \ar@{_{(}->}[dd]

\ar@{}@/^1.5pc/[dd]|{\text{comm.}}

&{}

\\

{}

&{\diamond}

\\

{\bullet} \ar@{~>}[ur]

&{}

}

`$

頂点と辺の視覚的な修飾は、属性付きグラフの属性として表現可能です。問題図式〈コラージュ図式テンプレート〉やその解図式の形状も属性付き2次元グラフです。冒頭に述べたメタ循環的状況が生じています。

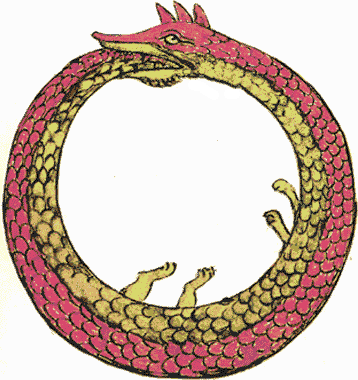

スノーグローブ現象

形状・図式・テンプレートという概念を定義するために、定義のための道具として形状・図式・テンプレートを使っています。結局、「形状・図式・テンプレートが何であるかを知るには、事前に形状・図式・テンプレートを知っている必要がある」のです。オイッ!

このような事態・現象は、スノーグローブ現象とかマイクロコスモ原理とか呼ばれます。「マイクロコスモ原理の恐怖」から引用します。

スノーグローブ現象(snowglobe phenomenon)とは、世界(あるいは環境)の構造が、世界のなかのモノに写し込まれる現象です。特定のモノが持つ構造が世界の構造を反映することになります。

マイクロコスモ原理〈Microcosm principle〉: 特定の代数構造は、その代数構造を圏化した構造を備える圏のなかで定義可能である。

もし、マイクロコスモ原理が本当なら、あるモノが棲む世界はそのモノと同種だがより複雑な構造を持ち、その世界が棲むメタ世界はもっと複雑な構造を持ち …… と、悲観的無限後退を余儀なくされる気がします。

以下の過去記事でもスノーグローブ現象/マイクロコスモ原理に言及しています。

このテの話で毎回参照している絵を今回も再掲します。スノーグローブ現象/マイクロコスモ原理の雰囲気は感じ取れるでしょう。上記二番目の過去記事に絵の説明があります。

メタな図式の正確な定義

形状・図式・テンプレートという概念を説明するために使ったメタレベルの形状・図式・テンプレートを、できるだけ正確に定義しましょう。

メタレベルの形状・図式・テンプレートは、メタレベルに居るという以外は、通常の形状・図式・テンプレートと変わりません。つまり、属性付き2次元グラフにより記述できます。属性付き2次元グラフの説明は前回の記事にあります。

2次元グラフのセルに付与する属性として、sort属性、kind属性、class属性を考えます。

sort属性の値:

| 値 | 意味 | 制約 |

|---|---|---|

| obj | 値は対象 | 頂点だけに付けられる、省略可能 |

| mor | 値は射 | 辺だけに付けられる、省略可能 |

| diag | 値は図式 | 辺だけに付けられる |

| comm | 値は可換性(等式) | 多角形だけに付けられる |

sort属性は、セルの値(val属性の属性値)を、特定の種別のモノに制限します。ここに、diag という値が出てきているのが意味的には循環論法です。が、意味は考えずに、diag という値があるんだ、と了解すれば問題は生じません。

kind属性の値:

| 値 | 意味 | 制約 |

|---|---|---|

| shape | 形状圏内の対象・射・2-射 | |

| target | ドクトリン | 頂点だけに付けられる |

グラフ全体の制約として、kind属性の値が target である頂点はただ1つに限られます。その1つの頂点以外には、$`\T{kind}=\mrm{target}`$ 属性を付けることは出来ません。

class属性の値:

| 値 | 意味 | 制約 |

|---|---|---|

| incl | 形状のあいだの包含射 | 辺だけに付けられる |

| retr | 包含射に対するレトラクション | 辺だけに付けられる |

class属性は、辺〈矢印〉が特別な射クラス〈class of morphisms | 射のクラス〉(「射のクラスと制約付きスパン // 圏の射のクラス」参照)に入ることを要求します。

包含射については「包含的圏の事例と反例」、レトラクションについては「射影、入射、セクション、レトラクション」を参照してください。

以上のような属性を使って、先に出た2つの図式の形状を描いてみます。

問題図式の図式の形状:

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{[\T{kind}=\mrm{shape}]}

\ar[dr]^{[\T{sort}=\mrm{diag}]}

\ar[dd]_{[\T{kind}=\mrm{shape}, \T{class} = \mrm{incl}]}

&{}

\\

{}

&{[\T{kind}=\mrm{target}]}

\\

{[\T{kind}=\mrm{shape}] }

&{}

}

`$

解図式の図式の形状:

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{[\T{kind}=\mrm{shape}]}

\ar[dr]^{[\T{sort}=\mrm{diag}]}

\ar[dd]_{[\T{kind}=\mrm{shape}, \T{class} = \mrm{incl}]}

\ar@{}@/^2.5pc/[dd]|{[\T{sort} = \mrm{comm}]}

&{}

\\

{}

&{[\T{kind}=\mrm{target}]}

\\

{[\T{kind}=\mrm{shape}] }

\ar[ur]_{[\T{sort}=\mrm{diag}]}

&{}

}

`$

視覚的な修飾の約束

形状である属性付き2-グラフを描くときの約束をします。

- $`\T{kind} = \mrm{shape}`$ である頂点は黒丸 $`\bullet`$ で描く。

- $`\T{kind} = \mrm{target}`$ である頂点はダイヤモンド形 $`\diamond`$ で描く。

- $`\T{sort} = \mrm{diag}`$ である辺はグニグニした矢印 $`\leadsto`$ で描く。

- $`\T{class} = \mrm{incl}`$ である辺は包含っぽい矢印 $`\incto`$ で描く。

- $`\T{class} = \mrm{retr}`$ である辺は矢頭が二重の矢印 $`\fibto`$ で描く。

- $`\T{sort} = \mrm{comm}`$ である多角形は内部に $`\T{comm.}`$ と書き込む。

前節の2つの属性付き2-グラフは次のように描けます。

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{\bullet}

\ar@{~>}[dr]

\ar@{_{(}->}[dd]

&{}

\\

{}

&{\diamond}

\\

{\bullet}

&{}

}

`$

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{\bullet}

\ar@{~>}[dr]

\ar@{_{(}->}[dd]

\ar@{}@/^1.5pc/[dd]|{\T{comm.}}

&{}

\\

{}

&{\diamond}

\\

{\bullet}

\ar@{~>}[ur]

&{}

}

`$

これらは先に示した形状の図を再現しています。

参考までに、別な形状で '$`\fibto`$' を含むものを描いておきます。

$`\quad \xymatrix@C+1pc{

{\bullet}

\ar@{~>}[dr]

\ar@{_{(}->}[dd]

\ar@{}@/^1.5pc/[dd]|{\T{comm.}}

&{}

\\

{}

&{\diamond}

\\

{\bullet} \ar@{_{(}->}[dd]

\ar@{~>}[ur]

&{}

\\

{}

&{}

\\

{\bullet} \ar@{->>}@/_1pc/[uu]

&{}

}

`$

今描いた2次元グラフは形状だけです。形状内のセルに対する値(val属性の属性値)を持っていません。各セルに値を割り当てた図式はテンプレートの具体例を与えます。テンプレートがメタレベルの図式なのです。

すぐ上の2次元グラフは、「コラージュ図式: 圏論的判断計算の主要な道具」で定義したコラージュ図式テンプレートより一般的なテンプレート概念を定義します。より複雑な(メタレベルの)2次元グラフに対する図式としてより複雑なテンプレートを定義できます。

おわりに

またしてもスノーグローブ現象/マイクロコスモ原理に出会ってしまったのですが、今回はそれほど困惑するような状況ではありません。むしろ、メタレベルの梯子を積極的に昇ることにより、図式言語の表現力を増大させることが出来ます。

階層化された世界、入れ子になった世界を記述するには、表現手段である形状・図式・テンプレートも階層的・循環的構造を持つのが自然だと言えます。

*1:バエズ〈John C. Baez〉が説明に使っていた絵、出典不明。

*2:画像は https://www.amazon.co.jp/dp/B00006II9F より。

*3:画像は wikipedia項目「ウロボロス」 より。