「スケマティック系の振り返りと整理」の続きです。前回触れなかった2つのことを述べます。

- 例外辺と例外ループの扱い方

- スケマティック系の構成素達とその相互関係

$`\newcommand{\cat}[1]{\mathcal{#1}}

\newcommand{\mbf}[1]{\mathbf{#1}}

\newcommand{\mrm}[1]{\mathrm{#1}}

\newcommand{\msc}[1]{\mathscr{#1}}

%\newcommand{\msf}[1]{\mathsf{#1}}

\newcommand{\mbb}[1]{\mathbb{#1}}

\newcommand{\In}{\text{ in }}

%\newcommand{\twoto}{\Rightarrow }

%\newcommand{\op}{\mathrm{op} }

\newcommand{\id}{\mathrm{id}}

\newcommand{\u}[1]{\underline{#1}}

%\newcommand{\o}[1]{\overline{#1}}

%\newcommand{\hyp}{ \text{-} }

%\newcommand{\Iff}{ \Leftrightarrow }

%\newcommand{\Imp}{ \Rightarrow }

\newcommand{\parto}{\supset\!\to}

`$

内容:

※色付きテキストは次の約束で使います。

- 青い文字: 重要な概念・用語だがこの記事内では定義・説明してないもの。

- 赤い文字: この記事内で導入・定義した概念・用語。過去の定義の再掲・繰り返しのときもある。

- マゼンタの文字: この記事内の後方で定義されるか参照〈リンク〉される概念・用語。

半グラフの標準としての強化ボリソフ/マニン半グラフ

半グラフについては、「属性付き半グラフ」の最初の3つの節「半グラフについて」「半グラフ vs. ワイヤリング図」「半グラフの定義」を読めばだいたい分かるでしょう。半グラフのややこしいところは、定義がイッパイあることです。色々な定義については:

過去記事タイトル「サークルを持つ半グラフ」に出てくる「サークル」は、今は「例外ループ」と呼んでいます。

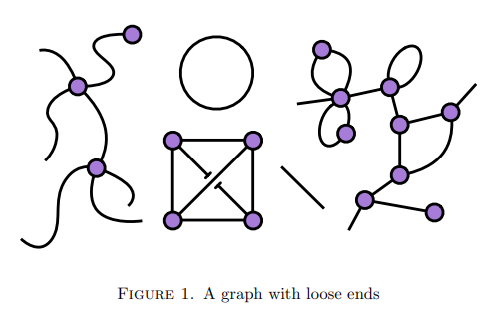

過去記事達では、ハックニーの論文 Categories of graphs for operadic structures から引用した次の絵を参照しながら説明しています。

半グラフに関して次の用語を使います。英字1文字または2文字の短縮形も添えます。

- 頂点 V

- フラグ F

- 内部辺 IE

- 外部辺 = 境界辺 BE

- 例外辺 EE

- 例外ループ EL または L (サークルは用語のコンフリクト〈かち合い〉が起きるので非推奨)

自己ループ辺は内部辺の特別なもので、例外ループとは違います。

半グラフの種類は次のようです。いずれも過去記事で定義しています。

- ボリソフ/マニン半グラフ: 例外辺と例外ループを扱えない。

- ジョイアル/コック半グラフ = ファインマン・グラフ: 例外辺を扱えるが、例外ループを扱えない。

- 強化ファインマン・グラフ: 例外辺も例外ループも扱える。

ここで、強化ボリソフ/マニン半グラフ〈enhanced Borisov-Manin semi-graph〉を定義します。これは、強化ファインマン・グラフと同じ概念ですが、過去記事「強化ファインマン・グラフとバタニン/バーガー半グラフ」とはわずか(ほんとに些細)な違いがあります。今後、単に半グラフ〈semi-graph〉と言えば、それは強化ボリソフ/マニン半グラフのことだとします。

様々なグラフ/半グラフは、形状付き集合〈shaped set〉(「指標の話: 形状の記述と形状付き集合 // 形状付き集合」「位相的形状付き集合 再論」参照)として定義します。様々なグラフ/半グラフの形状は有向グラフなので、グラフを使ってグラフを定義します(「属性付き2-グラフのスノーグローブ現象」参照)。

まず、(オリジナルの)ボリソフ/マニン半グラフは次の形状を持ちます。

$`\quad \xymatrix{

% @(inDir, outDir)

1 \ar@(ul, dl)[0,0]_{11} \ar[r]^{12}

&2

}

`$

ボリソフ/マニン半グラフは、上記の形状(実体は有向グラフ)から有限集合達の圏 $`\mbf{FinSet}`$ (に忘却関手を適用した大きなグラフ)へのグラフ写像です。ボリソフ/マニン半グラフ $`A`$ に対して、次の記法を使います。

- $`F(A) := A(1)`$

- $`V(A):= A(2)`$

- $`\iota_A := A(11)`$

- $`\beta_A := A(12)`$

$`A`$ がボリソフ/マニン半グラフである条件は:

$`\quad \iota_A ; \iota_A = \id_{F(A)}`$

$`\iota_A`$ の不動点と、$`A`$ の境界辺〈外部辺〉は一対一対応します。

強化ボリソフ/マニン半グラフの形状は:

$`\quad \xymatrix{

{}

&0 \ar[d]^{10}

\\

1 \ar@(ul, dl)[0,0]_{11} \ar@{{)}->}[r]^{12}

&2

&3

}

`$

ここで、頂点 $`3`$ は孤立しています。$`\parto`$ は、行き先が部分関数〈部分写像〉であることを示します。部分関数を有限集合圏 $`\mbf{FinSet}`$ 内で表現するには2つの方法があります。ひとつは、左脚が包含写像であるスパンを使う方法です。

$`\quad X \hookleftarrow D \to Y \In \mbf{FinSet}`$

もうひとつは、未定義を表わす $`\bot`$(ボトム)を使う方法です。

$`\quad X \to Y\cup\{\bot_Y\} \In \mbf{FinSet}`$

ここでは、ボトムを使うことにします。

強化ボリソフ/マニン半グラフ $`A`$ は次のように書けます。

$`\quad \xymatrix{

{}

&{\mbf{1}} \ar[d]^{\omicron}

\\

*{F(A)} \ar@(ul, dl)[0,0]_{\iota_A} \ar[r]^-{\beta_A}

&{ V(A)\cup\{\bot_A\} }

&{ L(A) }

}\\

\quad \In \mbf{FinSet}\\

\text{where}\\

\quad \iota_A ; \iota_A = \id_{F(A)} \:\text{ (fixed point free)}

`$

ここで、$`L(A)`$ は例外ループ達の集合で、ポツンと孤立している集合です。$`{\omicron}`$ はギリシャ文字小文字オミクロンです。

オリジナルのボリソフ/マニン半グラフとは違い、カップリング対合 $`\iota_A`$ が不動点を持たない対合です。辺は、異なる2つのフラグからなるカップル〈ペア〉です。

辺 $`e = \{f, f'\}`$ は次のように分類します。

- $`\beta_A(f)\ne \bot`$ かつ $`\beta_A(f') \ne \bot`$ ならば 内部辺

- $`\beta_A(f)\ne \bot`$ かつ $`\beta_A(f') = \bot`$ ならば 境界辺〈外部辺〉

- $`\beta_A(f) = \bot`$ かつ $`\beta_A(f') \ne \bot`$ ならば 境界辺〈外部辺〉

- $`\beta_A(f) = \bot`$ かつ $`\beta_A(f') = \bot`$ ならば 例外辺

$`\omicron_A : \mbf{1}\to V(A)\cup\{\bot_A\}`$ は、ワイヤリング図との連絡をスムーズにするために入れています。$`\mbf{1} = \{0\}`$ として:

$`\quad \omicron_A(0) = \bot_A`$

ちなみに、ワイヤリング図 $`A`$ を定義する図式は次のとおりです。

$`\quad \xymatrix{

{}

&{\mbf{1}} \ar[d]^{\omicron}

\\

*{P(A)} \ar@(ul, dl)[0,0]_{\iota_A} \ar[r]^-{\beta_A}

&{ B(A) }

&{ L(A) }

}\\

\quad \In \mbf{FinSet}\\

\text{where}\\

\quad \iota_A ; \iota_A = \id_{P(A)} \text{ (fixed point free)}

`$

$`B(A) := V(A)\cup \{\bot_A\}`$、$`P(A) := F(A)`$ としているだけです。要するに、強化ボリソフ/マニン半グラフとワイヤリング図では、構成素の呼び名を変えているだけです。抽象的組み合わせ的構造は100パーセント同じです。

| 強化ボリソフ/マニン半グラフ | ワイヤリング図 |

|---|---|

| 頂点の集合 V | ボックスの集合 B |

| フラグの集合 F | ポートの集合 P |

| 辺の集合 E | ワイヤーの集合 W |

| 例外ループの集合 L | 例外ループの集合 L |

| フラグ境界写像 β | ポート所属写像 β |

| カップリング対合 ι | ワイヤリング関数 ι |

| 未定義 ⊥ | 外部ボックス〈キャンバス〉 B0 |

未定義値ボトムを特定する関数にギリシャ文字小文字オミクロンを使っているのは、ワイヤリング図における外部ボックス〈outer box | output box | outgoing boundary box〉の 'o' からです。

例外ループ、係数可換モノイド、ループ乗数

半グラフの例外辺はたいして例外的ではありませんが、例外ループはほんとに例外的で、通常の辺とはまったく別な取り扱いが必要です。例外ループは、その個数を勘定して別に記録することにします。半グラフ $`A`$ の例外ループ達の集合 $`L(A)`$ の代わりに、個数(である自然数)$`k`$ を記録しておけばいいわけです。が、一般化を考慮して、よりテクニカルな手法を採用します。半グラフに係数〈coefficient〉を付けます。係数は可換モノイドの要素です。

$`M = (\u{M}, \cdot, 1_M)`$ を可換モノイドとします。実際的には、可換環の掛け算モノイドの部分モノイドでゼロを含まないものを使います。記号の乱用と略記により、次のようにも書きます。

$`\quad M = (M, \cdot, 1)`$

$`M`$ の要素と、半グラフのペア $`(x, G)`$ を係数付きの半グラフ〈semi-graph with coefficient〉と呼びます。$`M`$ は係数可換モノイド〈coefficient commutative monoid〉です。

$`M`$-係数付き半グラフ達のあいだに同値関係を定義します。そのために、$`M`$ の要素 $`d\in M`$ を選んで固定します。$`d`$ をループ乗数〈loop multiplier〉と呼びます(過去、サークル乗数と呼んでいたのですが、「サークル」を避けて「ループ」)。

半グラフ $`G`$ と $`G'`$ が $`L(G') = L(G)\setminus\{ \ell\}`$ であること以外は同じとします。つまり、$`G'`$ は $`G`$ から例外ループをひとつ取り除いたものです。このとき、次のように書きます。

$`\quad (x\cdot d, G) \sim (x, G')`$

例外ループが1個減った分だけ、係数 $`x`$ にループ乗数 $`d`$ が掛けられます。例外ループとループ乗数が等価なのだと言えます。関係 $`\sim`$ から生成される最小の同値関係を $`\simeq`$ として、$`\simeq`$ による $`(x, G)`$ の同値類を $`[x,G]`$ とします。混乱の心配がなければ、$`[x, G]`$ を $`x\cdot G`$ あるいは $`x G`$ とも書きます。

係数がない半グラフ $`G`$ は $`1\cdot G = [1_M, G]`$ と同一視します。半グラフ $`G`$ が $`k`$ 個の例外ループを持ち、半グラフ $`H`$ が $`G`$ の例外ループをすべて捨てた半グラフだとして、次が成立します。

$`\quad G = 1\cdot G = d^k \cdot H`$

つまり、例外ループを持つ半グラフは、例外ループを持たない半グラフに適当な係数を付けた形に書けます。

以上のような構成は、実はテンパリー/リーブ圏の構成で既に使っています。以下の過去記事を参照してください。

具体例として、係数可換モノイドをゼロ以外の実数の掛け算モノイド(群になっている)とします。ループ乗数としてネイピア数 $`e`$ を選びます。すると、先ほどの等式は次のように書けます。

$`\quad G = 1\cdot G = e^k \cdot H`$

例外ループを持たない半グラフと係数 $`e^k`$ で、任意の半グラフ $`G`$ を表現できます。係数の自然対数をとれば例外ループの個数を得られます。これは、例外ループの個数を $`e^k`$ の形で保持しているだけのことです。が、係数可換モノイドを含む可換環を上手に選んで、図形達の線形結合とスケイン関係式(「テンパリー/リーブ圏とカウフマンのスケイン関係式」)を考えると、面白い応用があったりします。

今後、例外ループを持つ半グラフ/ワイヤリング図は、係数を持つ半グラフ/ワイヤリング図として扱うことにします。どのような係数可換モノイドとループ乗数を選ぶかは目的により異なります。もし、例外ループを無視したいなら、ループ乗数に $`1_M`$ (モノイドの単位元)を選びます。例外ループが生じても、すぐさま消え去ることになります。

スケマティック系の登場人物

「スケマティック系の振り返りと整理」でも述べたように、スケマティック系は、単一の圏や複圏ではなくて、複数の圏類似構造達が混じり合い絡み合った構造物です。構成素に切り分けるのが大変です。

半グラフ〈強化ボリソフ/マニン・半グラフ〉という具体例で考えると、次のような構成素(比喩的に登場人物)がある〈いる〉ようです。

- カローラ達の亜群 $`\mbf{CorolG}`$

- アグリゲート達のモノイド亜群 $`\mbf{AggG}`$

- 半グラフ達と書き換え達の圏 $`{^+\mbf{BM}}`$

- 半グラフ達と変換写像達の圏 $`{^+\mbf{SemiGraphC}}`$

- ワイヤリング図達の複圏 $`\mbf{WD}`$

$`{^+\mbf{BM}}`$ と $`{^+\mbf{SemiGraphC}}`$ は、強化ボリソフ/マニン・半グラフ達を対象とする圏です。例外ループが邪魔なら、ループ乗数を $`1`$ とすれば例外ループを無視できます。「強化」を示す左肩プラスは鬱陶しいのでそのうち外しちゃうかも知れません。

アグリゲート〈aggregate〉は以下の論文で定義されています。カローラ達の併置モノイド積として書ける半グラフのことです。

- [BK22-]

- Title: Trees, graphs and aggregates: a categorical perspective on combinatorial surface topology, geometry, and algebra

- Authors: Clemens Berger, Ralph M. Kaufmann

- Submitted: 25 Jan 2022

- Pages: 48p

- URL: https://arxiv.org/abs/2201.10537

上記の具体例での登場人物を抽象化して次のように呼ぶことにします。

- スケマティック系 $`\msc{S}`$ の基礎亜群〈ground groupoid〉 $`\cat{GG}^\msc{S}`$

- スケマティック系 $`\msc{S}`$ の基礎亜群の対称リスト亜群〈symmetric list groupoid〉 $`\mbb{L}(\cat{GG}^\msc{S})`$

- スケマティック系 $`\msc{S}`$ の書き換え圏〈rewrite category | category of rewrites〉 $`\cat{RC}^\msc{S}`$

- スケマティック系 $`\msc{S}`$ の基礎圏〈ground category〉 $`\cat{GC}^\msc{S}`$

- スケマティック系 $`\msc{S}`$ のワイヤリング複圏〈wiring multicategory〉$`\cat{WM}^\msc{S}`$

$`\mbb{L}`$ は、亜群達の圏の上のモナド(の台関手)です。

これらの登場人物〈構成素〉達がどのように絡み合っているかは次節で述べます。

相互関係

煩雑なので、スケマティック系を表わす右肩の $`{^\msc{S}}`$ は省略します。

まず、基礎圏 $`\cat{GC}`$ と書き換え圏 $`\cat{RC}`$ は異なる圏ですが、対象集合〈set of objects〉とコア亜群は共有します。

$`\quad |\cat{GC}| = |\cat{RC}| \In \mbf{SET}\\

\quad \mrm{Core}(\cat{GC}) = \mrm{Core}(\cat{RC}) \In \mbf{GPD}

`$

コア亜群は併置モノイド積を持つのでモノイド亜群です。モノイド亜群のレベルで共有されているので、次のように書くのが正確です。

$`\quad (\mrm{Core}(\cat{GC}), +, \emptyset) = (\mrm{Core}(\cat{RC}), + , \emptyset) \In \mbf{MonGPD}

`$

$`\mbf{MonGPD}`$ はモノイド亜群達の2-圏です。

基礎亜群 $`\cat{GG}`$ は、基礎圏 $`\cat{GC}`$ の部分圏です。$`\cat{GG}`$ は部分亜群なので、$`\mrm{Core}(\cat{GC})`$ の部分亜群です。しかし、$`\cat{GG}`$ がモノイド積を持つとは限りません(持たない前提で考える)。基礎亜群 $`\cat{GG}`$ に対称モノイド積を持たせた亜群が $`\mbb{L}(\cat{GG})`$ です。モナド $`\mbb{L}`$ について今日はこれ以上触れませんが、比較的簡単なモナドです。

基礎圏 $`\cat{GC}`$ と書き換え圏 $`\cat{RC}`$ はコア亜群を共有しているので、基礎圏 $`\cat{GG}`$ は書き換え圏 $`\cat{RC}`$ の部分亜群にもなっています。

$`\quad \cat{GG} \subseteq \mrm{Core}(\cat{GC}) \In \mbf{GPD}\\

\quad \cat{GG} \subseteq \mrm{Core}(\cat{RC}) \In \mbf{GPD}

`$

ワイヤリング複圏は、単なる複圏〈オペラッド〉ではなくて、亜群の圏のなかに居る構造です。つまり、対象の集まり $`|\cat{WM}|`$ も複射〈multimorphism〉の集まり $`\mrm{MMor}(\cat{WM})`$ も集合ではなくて亜群です。

$`\quad |\cat{WM}| \in |\mbf{GPD}|\\

\quad \mrm{MMor}(\cat{WM}) \in |\mbf{GPD}|

`$

そして、次の関係があります。

$`\quad |\cat{WM}| = \cat{GG}\\

\quad \mrm{MMor}(\cat{WM}) = \mrm{Core}(\cat{GC}) = \mrm{Core}(\cat{RC})

`$

ワイヤリング複圏の対象亜群がスケマティック系の基礎亜群です。

ワイヤリング複圏の下部構造である複グラフは、集合圏のスパンではなくて、亜群達の圏のスパンで、次の形です。

$`\quad \xymatrix{

{}

&{\mrm{MMor}(\cat{WM})} \ar[dl]_{\mrm{Src}} \ar[dr]^{\mrm{Trg}}

&{}

\\

{\mbb{L}(\cat{GG})}

&{}

&{\cat{GG}}

}\\

\quad \In \mbf{GPD}

`$

スパンの左足に履くモナド(「モナドの靴を履いたスパンとファミリー、そして二重圏」参照)として $`\mbb{L}`$ が登場します。

ワイヤリング複圏 $`\cat{WM}`$ と書き換え圏 $`\cat{RC}`$ の関係は複雑です。ワイヤリング複圏 $`\cat{WM}`$ 上のコンビネータの概念を定義すると、複射に対するコンビネータの作用から書き換え圏は構成できます。

書き換え圏とワイヤリング複圏は同じだけの情報を持っているらしく、書き換え圏からワイヤリング複圏を再現できそうです(まだハッキリしない)。おそらく、書き換え圏に対して何かをすると、同じことはワイヤリング複圏に対しても出来て、どっちを使っても同じになるのでしょう。

最後に基礎圏ですが、これもそれなりの情報を持っています。ひょっとすると、書き換え圏とワイヤリング複圏と基礎圏が、どれも同じだけの情報を持っているかも知れません(わからんけど)。今のところ、基礎圏をベースにして何かすることはうまくいってません。

ワイヤリング複圏の複射(=書き換え圏の対象)の具体的な記述には、ケリー/マックレーン・グラフ(「ワイヤリング図とケリー/マックレーン・グラフ」参照)が便利なのが分かったのですが、それは次の機会に書くことにします。